(通讯员 刘昊昱 武闽 摄影 刘昊昱 武闽 李思逾)适逢第30个世界读书日和中国传媒大学春季读书周之际,我校通识核心课程“习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践”圆满结课。该课程由马克思主义学院开设,是学院贯彻落实学校春季工作会议精神,推进思政课改革创新“三大举措”,积极开展试验班建设和分类教学的重要举措。2025年春季学期该课程主要面向播音主持艺术学院2024级本科生开设。

为了学习贯彻习近平文化思想以及习近平总书记在2024年10月召开的二十届中央政治局第十七次集体学习中以“建设文化强国”为题的重要讲话精神,本学期课程围绕“文化与科技融合:新时代的北京实践”主题,结合入选2025年度全球100佳旅行目的地榜单的首都城市文化新地标——北京城市图书馆典型案例集中开展教学活动。课程团队成员在筹备期间多次前往北京城市图书馆实地考察,对图书馆的文化资源和展览内容进行全面调研,在认真筛选与教学内容契合的参观亮点基础上对教学环节进行精心打磨。

4月2日,课程负责人、思政课教师武闽副教授做了“文化与科技融合:新时代的北京实践”主题讲授,向同学们详细介绍了对北京城市图书馆前期调研的具体情况,为同学们设计了“科技赋能,让阅读场景‘智’起来”、“以人民为中心,让公共文化服务‘新’起来”和“智慧创新,让中华优秀传统文化‘活’起来”三个调研主题,并指导学生开展分组研讨。

我校青年教学名师、播音主持艺术学院创作基础部副主任刘卓教授在分组研讨环节从播音主持艺术创作角度提出专业指导意见,在情感表达、语言感染力、对象感运用等多方面启发同学们如何在实践中实现从播音员到主持人的角色转变,并对作业拍摄提出具体指导意见。

4月9日,我校双聘专职思政课教师、媒体融合与传播国家重点实验室研究员、教育部国际传播联合研究院副院长姬德强教授做了“讲好北京故事:历史、理念与路径”主题讲授,梳理了讲好北京故事的概念边界、历史脉络、实践挑战,提出了如何以习近平文化思想为指导创新话语和叙事路径,并为同学们这次讲好北京城市图书馆的科技文化融合故事提供了有价值的意见建议。

4月20日下午,武闽老师带领同学们走进坐落在北京城市副中心的北京城市图书馆进行实地参观调研。在图书馆工作人员的引导讲解下,大家穿梭于科技感十足的多个文化主题场馆,用镜头记录下科技与文化融合如何让阅读成为一场能够触动读者灵魂深处的沉浸式体验。

同学们在全球最大的单体图书阅览室山体阅览区、元宇宙体验馆和24小时开放书房直观感受到数字技术赋能阅读场景的独特魅力;AI数智馆员“图悦阅”、少年儿童馆、康复阅览室等生动诠释了如何创新公共文化服务,满足人民群众日益增长的多元多样的阅读需求;艺术文献馆、古籍文献馆以及非遗主题馆的各种京味儿文化和中华优秀传统文化的互动体验区则让科学技术为传统文化注入新的生机,被更多年轻人所认识和热爱。

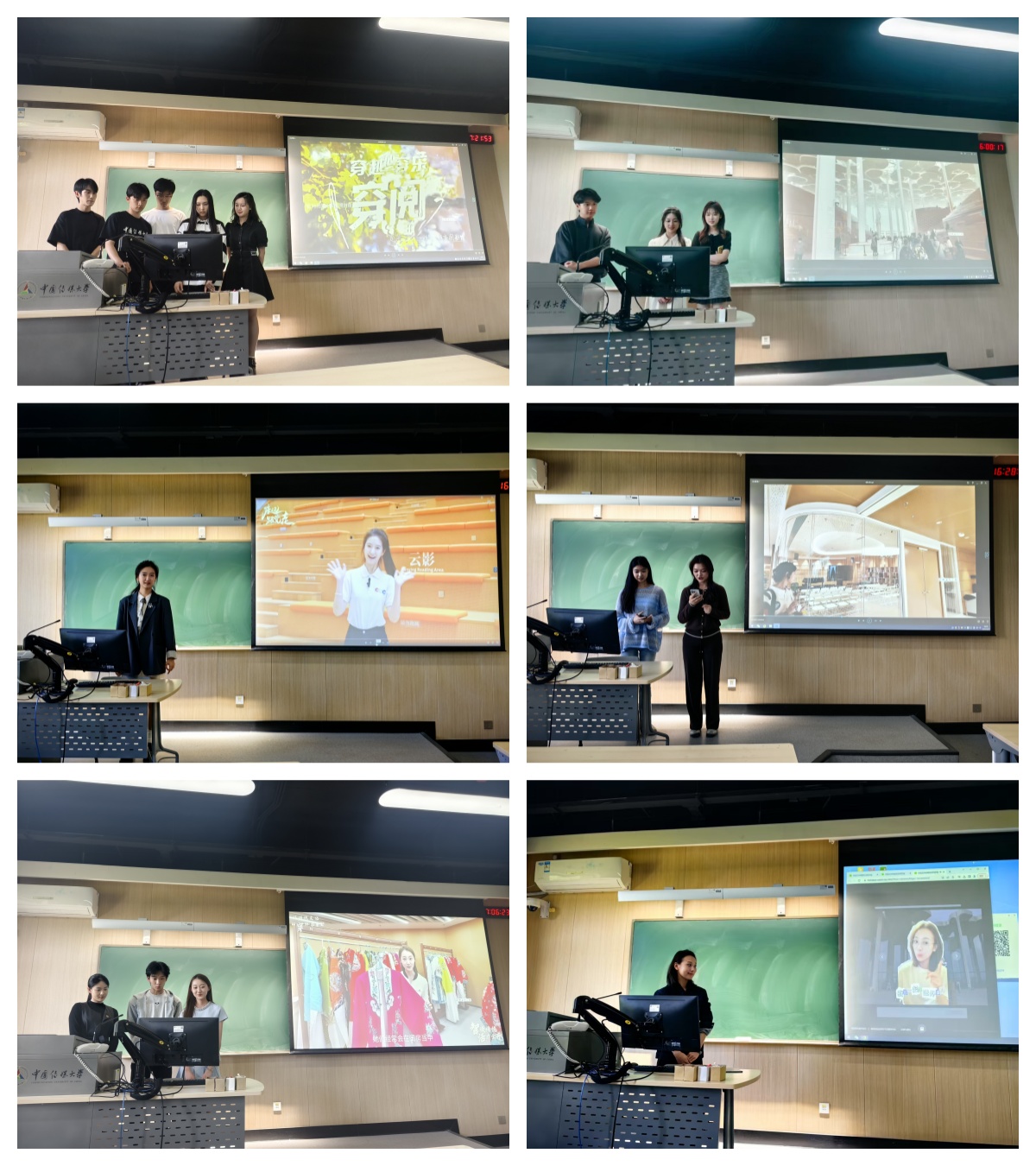

4月23日正值世界读书日,同学们在课堂上分别讲述了他们对结课作业的创作理念并展示了他们拍摄的作品。武闽老师和刘卓老师分别从思政角度和播音主持艺术专业角度对每组作业的主题呈现、内容逻辑、镜头表现力、语言创作力等方面进行了细致点评,既肯定了同学们在主题创意和专业运用上的亮点,也针对在解说词准确性和镜头稳定性等方面呈现出来的问题提出了针对性改进建议,为同学们的实践学习指明了提升方向。

“习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践”是北京市重点建设马克思主义学院的必开课程,本学期该课程在思政课教师和播音主持艺术学院专业教师携手合作中,引领中传播音学子们用眼睛去观察、用心灵去感悟、用影像去记录、用声音去呈现习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践,为中传在“数智”时代培养跨学科文化传媒人才贡献思政力量。