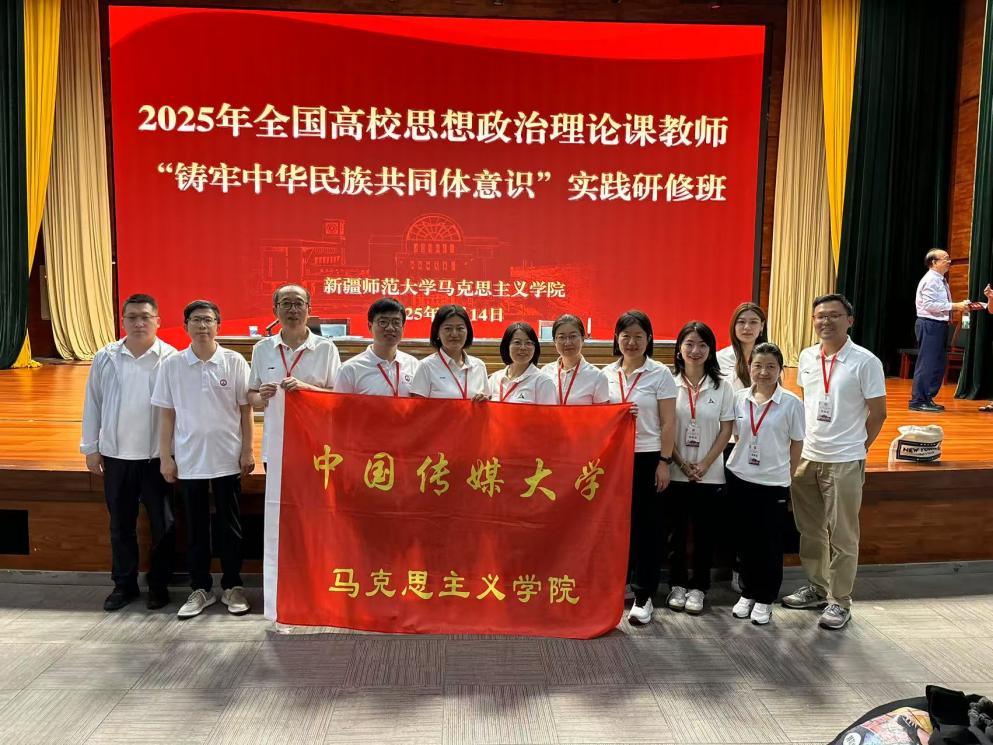

(通讯员 王雪晴)为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神,进一步落实全国高校思想政治工作会议、全国教育大会和思想政治理论课教师座谈会等会议精神,切实提升思政课教师的政治素养、教学素养、学术素养、道德素养,中国传媒大学马克思主义学院组织部分思政课教师于2025年暑期参加了由新疆师范大学马克思主义学院举办的“构筑中华民族共有精神家园”专题研修班。

以理论筑基,锚定研修方向与思想根基

7月14日上午,研修班开班仪式隆重举行。新疆师范大学党委副书记刘俊代表学校对参训学员表示热烈欢迎。新疆师范大学马克思主义学院院长张丽娟围绕研修主题,详细介绍了教学安排和研修要求,为研修班的顺利开展奠定了良好基础。

本次研修以理论浸润与实地体悟相结合,沿历史文脉与时代前沿穿行,在壮美山河间深植民族团结之根。

研修期间,参训老师分别聆听了由新疆师范大学马克思主义学院王建华教授讲授的《铸牢中华民族共同体意识,汇聚起中华民族奋斗的团结伟力》和该院学术院长孙秀玲教授讲授的《强化中华民族共同性,铸牢中华民族共同体意识》两场学术报告,两位教授从理论层面深刻阐释了铸牢中华民族共同体意识的重要意义与实践路径,为本次研修奠定了深厚的理论思考与实践探索基础。

循足迹探源,在历史与现实中体悟共同体力量

在现场教学活动中,研修班走进多个具有代表性的场所,让老师们亲身感受新疆各民族交往交流交融的生动实践。

老师们先后来到丝路有戏・馕文化产业园和新疆国际大巴扎,从饮食文化与生活烟火中,领略中华民族多元一体格局的历史与当下,感受多民族聚居区交流交融的同心实践。

在新疆维吾尔自治区博物馆和伊犁博物馆,研修班学员通过丰富文物、史料及非遗项目,深度了解新疆与中原地区的历史渊源,体悟各民族优秀传统文化是中华民族共有精神家园的深厚根基,感受传统文化在新时代的生机活力。老师们从历史维度深刻领悟铸牢中华民族共同体意识的丰富内涵,为后续思政课教学与思想政治教育工作挖掘珍贵素材,更好地引导学生构筑起中华民族共有精神家园。

在位于伊宁市的林则徐纪念馆里,老师们怀着崇敬的心情,认真聆听讲解员对林则徐生平事迹的介绍。从虎门销烟展现出的坚决禁毒决心,到流放伊犁期间仍积极投身水利建设,解决农业生产难题,林则徐一心为国、无私奉献、清正廉洁的高尚品质深深打动了在场的每一个人。

“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,林则徐的这句名言深刻体现了他为了国家和民族,不惜牺牲个人利益的崇高精神,也深深打动了在场的每一名老师。

在伊犁将军府,老师们跟随讲解员的脚步,身临其境感悟清代以来各族军民共同屯垦戍边、捍卫疆土的光辉历史与不朽精神,深刻理解边疆的稳固统一是中华民族共有精神家园得以存续发展的根本屏障,深入体悟其中蕴含的忠诚爱国、团结奋斗、勇于担当,甘于奉献的戍边精神内核,深切感受这片土地上各民族休戚与共、荣辱与共、生死与共,命运与共的共同体意识如何在守卫祖国西陲的伟大实践中淬炼升华。

叩毡房问道,在炊烟与牧歌中读懂守护共同体

在库尔德宁镇新时代文明实践站,老师们深入考察库尔德宁人如何从依赖自然的“天山之子”转变为守护生态的“卫士”,理解“生态文化”如何成为凝聚共识、滋养精神的重要纽带,剖析其以生态优先理念引领基层治理创新、夯实中华民族共有精神家园根基的独特路径与成效。

大家走进库尔德宁生态聚落,以家访方式深入体验了哈萨克族生活,与哈萨克族同胞亲切交流,亲身体验民族文化与生态智慧的融合,感受共筑精神家园绿色屏障的实践内涵。

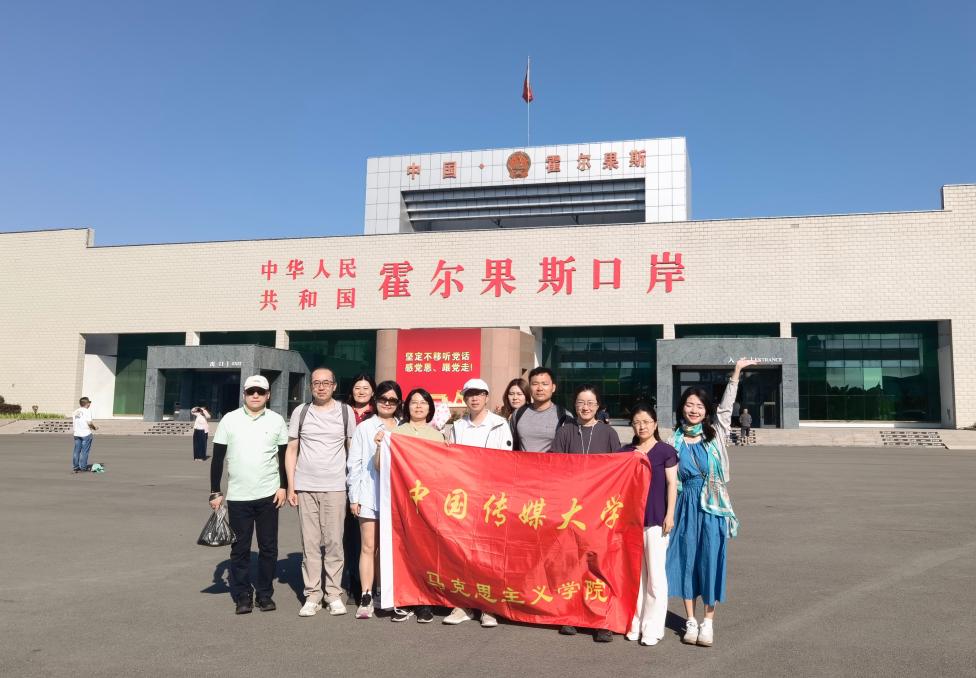

在霍尔果斯边防口岸,老师们通过实地考察中哈霍尔果斯国际边境合作中心、第六代国门及综合保税区,聚焦“通道经济”向“产业经济”“口岸经济”的升级实践,深刻感受从古丝绸之路驼铃到“一带一路”班列轰鸣为新疆带来的发展机遇。通过国门变迁史实与当代成就,深化对“中国式现代化”边疆实践的理解,为思政教育注入鲜活素材。

本次研修通过理论教学、情景教学、实践考察、研讨交流等多种教学方式,引领思政课教师深刻把握铸牢中华民族共同体意识的历史必然性与现实意义。老师们通过沉浸式学习,收集了丰富的教学案例与素材,为今后将理论融入课堂、讲好中华民族共同体故事奠定了坚实基础。老师们纷纷表示,将带着此次培训激发的精神力量,把学习成果转化为育人资源,投身于共建中华民族共有精神家园的伟大征程。

从感悟到共鸣,学员心声的汇聚与回响

孙靖 党委副书记

此次赴新疆研修对我产生两大触动:一是令我更深刻感知到了“中国的大门在西北”的内涵,进一步认识到了西北地区在国家安全、资源潜力与战略纵深上的核心价值。占据中国六分之一国土面积的新疆,就像一个巨大的盾牌,挡在中国西北边境,她与八个国家接壤,不仅是防御的关键,更是向西开放的桥头堡。

二是参观伊犁林则徐纪念馆,深感其在逆境中彰显的务实精神与家国情怀。被贬伊犁期间,林则徐未因境遇消沉,反而以实干投身边疆建设:主持兴修水利、推广农业技术,更深入了解当地风土人情,为边疆稳定殚精竭虑;他在处理民族关系上秉持“不问汉回,但分良莠”原则,主张各民族平等相待、和睦共处,这种理念在当时尤为难得,也为边疆的长治久安奠定了基础。百年后的今天,其“苟利国家生死以”的担当与促进民族和谐的智慧,仍给我们深刻启示。唯有立足实际、心怀全局,凝聚各民族力量,才能续写国家发展与边疆稳定的新篇章。

杨洋 副院长

做好民族团结工作,根基在于历史的认同,活力在于现实的交融,力量在于共同的目标。此次新疆研学之旅,亲眼见到各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同建设美好家园、守护祖国边疆的实践,这是新时代铸牢中华民族共同体意识最鲜活的注脚。作为高校思政教育工作者,今后我将更自觉地把研修所学所见的理论知识和实践案例融入思政课教学之中,讲好中华民族大团结的故事,为民族复兴伟业和现代化强国建设凝聚精神力量。

阴军莉 思想政治教育教工党支部书记

“构筑中华民族共有精神家园”专题班七天行程,在新疆维吾尔自治区博物馆凝望多元文物,于馕文化产业园品味饮食交融,走进库尔德宁镇看基层善治,伫立林则徐纪念馆把“苟利国家生死以”的报国心植入血脉,在伊犁将军府理解寸土不让人的戍边精神,在霍尔果斯国门见证中国的开放胸怀。一路行来,历史与现实、家国与边疆、文化与制度交相辉映,把“中华民族共同体意识”从宏大叙事转化为可感、可知、可悟的认同符号。作为思政课教师,我深切体悟到:构筑中华民族共有精神家园既要“顶天”,以理论铸魂,更要“立地”,让历史与现实在课堂里双向奔赴,这便是思政课教师守护精神家园的“最后一公里”。

葛耘娜 马克思主义理论教工党支部书记

在新疆为期七天的实践研修,让我在理论与实践中对铸牢中华民族共同体意识的内涵有了更深刻的体悟。理论学习阶段,讲座涵盖了中华民族共同体意识的历史渊源与时代意义,从张骞通西域的丝路传奇,到屯垦戍边的历史壮举,每一段史实都印证着各民族交往交流交融的深厚根基,同时也提醒我们中华民族共同体意识的培育来之不易。走进基层的实践参访更具冲击力。特别是在与当地人的深入交谈中,我听到了许多平凡故事,比如来自内地的青年教师扎根边疆,驻村参与脱贫攻坚,用耐心化解文化差异带来的误会。这些活动无不让我们深刻体验到铸牢中华民族共同体意识就在柴米油盐的互助里,藏在守望相助的温情中。

江春鸣 副教授

此次通过对边疆地区历史变迁和当代成就的深入考察调研,我们将深化对“中国式现代化”边疆实践的理解,为思政教育注入鲜活素材,有效转化为培育时代新人的精神养分,为培育担当民族复兴大任的“精神家园新苗”汲取源头活水、凝聚思想共识。我们要把这次新疆研学的所感所悟融入思政课堂之中,更好地讲好新疆故事、讲好新时代民族团结故事。

钟思雨 师资博士后

本次暑期新疆研修,我解锁了祖国新的地图,更为切实体会到爱国是具象化的,表现为爱祖国大好河山、爱美食美饰、爱风土人情。最令我印象深刻的是,藏在博物馆的尼雅遗址的“五星出东方利中国”汉代织锦护臂、伏羲女娲图、宝箱花纹月饼等等,它们是新疆同内地各民族交往交流交融历史事实的有效载体,更是我们共享的文化符号。作为一名思政课教师,要多角度多方位突出中华文化特征和中华民族视觉形象,让中华文化以实物实景实事得到充分展现,让文明“说话”“发声”,让文化“有形”“可见”,直抵人心。