(通讯员 孙靖 阴军莉 葛耘娜 刘沐颖 尹书敏 刘琛 摄影 杨雅晗 徐与泽)为弘扬伟大抗战精神,传承红色基因,凝聚奋进力量,讲好新时代思想政治理论课,2025年9月19日,马克思主义学院党委开展主题党日活动,组织全体师生前往中国人民抗日战争纪念馆,集体参观《为了民族解放与世界和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》主题展览,并前往宛平城和卢沟桥参观,全体师生同上一堂思政大课,共植一份家国情怀。

在纪念馆中追溯,汲取奋进力量

中国人民抗日战争纪念馆中《为了民族解放与世界和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》展览以“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”为主题,系统呈现了中华民族艰苦卓绝的抗战历程。

在庄严肃穆的纪念馆内,师生们在讲解员的引领下,依次参观了“中国局部抗战”“全民族抗战”“伟大胜利”等八大主题展厅。展览运用大量珍贵的历史文物、详实的档案资料、逼真的场景复原和震撼的多媒体影像,全面系统地呈现了中华民族的抗战历程。

师生们神情庄重,认真聆听每一段讲解,深刻感悟中华民族艰苦卓绝的抗战历程,深刻认识到中国战场作为世界反法西斯战争的东方主战场地位,深刻理解习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话精神。教师们不时驻足观看,相互交流,结合各门课程的教学重点,精心搜集着能为思政课堂注入活力的鲜活素材,让抗战精神浸润思政课堂。

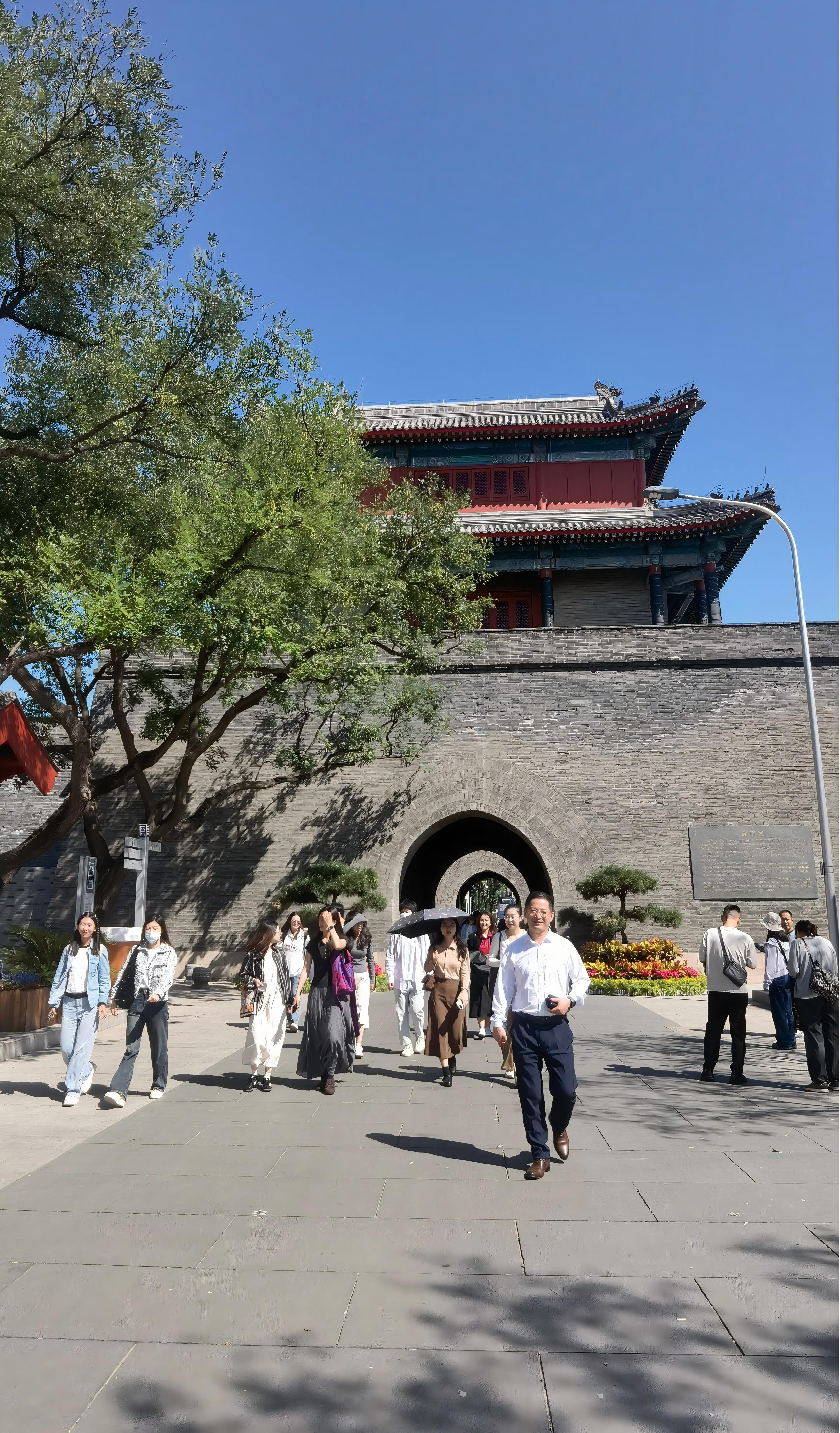

在城垣间行走,感悟“众志成城”

纪念馆外,党员们沿着宛平城斑驳的城垣缓缓行走。这座始建于明代的卫城,城墙至今仍留存着清晰的弹孔——那是抗战时期日军炮火轰炸的痕迹。“七七事变”爆发时,守城士兵在城墙上浴血奋战、宁死不退,不少同志凝视着城墙上的弹痕,深刻体会到“一寸山河一寸血”的沉重分量。当年无数军民在此携手坚守,用血肉之躯与不屈意志凝聚起“众志成城”的力量,让这座城成为坚不可摧的防线。脚下的城垣路虽短,却如同一堂生动的党史教育课,将“众志成城”的精神悄然融入每一位师生心中,让红色记忆在行走中愈发鲜活深刻。

从卢沟桥出发,传承和平薪火

卢沟桥,这座横跨永定河的古老石桥,以“七七事变”的发生地被永远铭刻在民族记忆中。初秋的卢沟桥上,石板路崎岖依旧,桥栏上的石狮默默见证着历史的沧桑。

师生们沿着桥面缓缓前行,仿佛听到了当年的枪炮声,看到了中国守军奋起抵抗的英勇身姿。站在卢沟桥上,师生们深刻感悟到,卢沟桥不仅是一座历史的桥梁,更是中华民族抗战精神的象征。它见证了日本侵略者的残暴行径,也见证了中国人民不屈不挠的抗争精神。这种精神是中华民族的宝贵财富,激励着每一位师生在新时代奋勇前行。

在历史现场谈党史,浸润精神滋养

本次主题党日活动中,学院特别安排了两节现场“微党课”,突出了现场研学的互动体验感和参与感。

在中国人民抗日战争纪念馆序幕厅中,思政课教师姚旭站在习近平总书记对抗日战争历史定位的重要讲话墙前以“纪念的意义”为题,用真挚的语言开启党课分享。

姚老师指出,80年前的胜利是无数先烈用鲜血换来的民族荣光,纪念不是沉溺于伤痛,而是要从历史中汲取力量。她强调铭记历史是为了坚定理想信念,让青年一代明白和平的珍贵;纪念胜利更是为了传承爱国精神,激励师生在新时代扛起责任,为民族复兴而奋斗。姚老师谈到,习近平总书记强调了中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用,这也提醒着我们,每个时代的人群都有自己的使命。和平年代的“战场”,或许是图书馆里的学术攻关,是乡村振兴的田间地头,是三尺讲台的默默耕耘。我们要练就过硬本领,扛起时代责任。她希望师生们带着这份感悟走进纪念馆,更深刻地体会历史重量,把爱国情转化为笃行实干的动力。

近现代史纲要教研室主任张凯老师以“从卢沟桥的车辙印谈起”为题,为师生们讲授了一堂生动的党史微课。张凯老师从卢沟桥上两道历史悠久的车辙印切入,纠正了“这是日军战车轧出”的误传。他指出,这些车辙印形成于金代建桥后,是千百年来商旅往来的见证,象征着和平与繁荣。然而,这座承载着历史记忆的古桥,在1937年却成为日本发动全面侵华战争的起点。针对“战争为何发生在北京近郊”的疑问,张凯老师结合《辛丑条约》进行了解读。他指出,该条约允许列强在京榆铁路沿线驻军,日本以此为借口,将驻军从最初的1000余人逐步扩至5000余人,为发动全面侵华战争埋下隐患。卢沟桥因其位于平汉铁路与永定河交汇处的战略地位,成为日军觊觎的目标。

在谈到中国共产党在抗战中的作用时,张凯老师用“搭桥”作比喻,概括了中国共产党搭建的三座历史“金桥”,即“信念之桥”:在“亡国论”盛行时,中国共产党人坚定抗战信念,指明了胜利方向;“团结之桥”:建立广泛的抗日民族统一战线,凝聚全民族力量;“战略之桥”,提出持久战等战略思想,将敌人后方变为前线。最后,张凯老师强调,新时代的中国共产党人仍在“筑桥”而非“筑墙”,以开放包容的姿态面向世界。这节微党课让师生们深刻理解了历史细节背后的必然性,进一步坚定了理想信念,明确了时代责任。

两节现场“微党课”用“历史问答”引导师生思考胜利意义,以“情景联想”鼓励大家触摸时代记忆,让党课告别刻板宣讲,而成为师生与历史对话的生动载体。现场宣讲吸引了众多游人驻足聆听,展示了中传马院人的深厚学养与传播智慧。

感悟照亮初心,行动践行使命

参观活动结束后,师生们内心久久不能平静,纷纷表达自己的深刻感悟。

学院党委副书记 孙靖

与师生们于历史现场感悟精神力量,既是一次深刻的思想洗礼,更是对“为党育人、为国育才”职业使命的再审视、再强化。马克思主义学院肩负着阐释历史规律、传承红色基因的重要使命,作为师生思想引领的“排头兵”,我们不仅要让师生知晓抗战胜利是中国人民浴血奋战的结果,更要引导大家从马克思主义立场出发,读懂“中国共产党为什么能”的历史逻辑——正是因为党始终坚持人民立场、把握历史主动,才能凝聚起全民族抗战的磅礴力量,这正是我们开展思政教育的鲜活教材。唯有让师生在铭记历史中坚定信仰、在感悟精神中勇担使命,才能培养出更多具有家国情怀、能为民族复兴贡献力量的时代新人。这既是对抗战先烈的告慰,更是我们践行思政课教师职责的核心要义。

思政课教师葛耘娜

9月19日这天,我们随着参观的人群走进那段艰苦卓绝的历史,既悲愤又感动。全民族的抗战中,即使是文弱书生也充满了力量,知识分子以笔为枪的呐喊穿透时空。他们身兼学者与战士的双重身份,他们在流亡途中坚持著述,用理性守护着一个民族的精神防线。在大学的讲台之上,更觉肩上责任之重——真正的纪念,是让思想穿透时空,在课堂上延续这场全民族的持久战。

思政课教师 曹晓伟

参观之旅,是学习也是洗礼。走进纪念馆,3000多件文物和600多张照片组成的展览长廊,将课本上的历史事件变成了鲜活的集体记忆。站在赵一曼烈士的“示儿书”展柜前,看着泛黄信纸,我深刻体会到思政教育中“情感共鸣比理论说教更重要”的道理。通过多媒体沙盘观看平型关战役的动态演示,让我认识到战争史教学需要善用现代技术手段。当VR设备重现重庆防空洞里印刷《新华日报》的场景时,我开始思考如何把这种沉浸式体验引入课堂,帮助当代学生理解“舆论战也是重要战场”的历史内涵。离开时,“抗战精神”主题墙上四个关键词格外醒目:爱国情怀、民族气节、英雄气概和必胜信念,这正是思政课要传递给学生的重要精神内涵。

思政课教师 段锐

参观中国人民抗日战争纪念馆,让我内心满是震撼与思索。步入馆内,珍贵文物与历史资料重现那段烽火岁月,先烈们英勇无畏的抗争画面浮现眼前,伟大胜利来之不易,是无数仁人志士用鲜血与生命铸就。铭记历史、珍视和平,传承伟大抗战精神,身为马院教师,我深感责任重大。唯有将这份精神传承融入课堂,方能让烽火淬炼的信仰之火永不熄灭。

马克思主义中国化研究专业硕士生 唐源志

最让我驻足良久、心绪难平的,是展柜里那几封左权将军写给妻子刘志兰的家书。信里没有豪言壮语,只有对妻子的牵挂:“我牺牲了我的一切,为的是我们民族的生存和解放”“我时刻想着你和北北,希望你们能健康成长”。字里行间满是铁汉柔情,英雄也是有血有肉的普通人,他们既有对家国的担当,也有对家庭的眷恋,但为了国家大义,他们毅然舍弃了个人幸福。

先烈们用鲜血和生命筑起了民族的脊梁,换来了国家的独立与安宁。这份来之不易的美好,容不得我们丝毫懈怠。作为新时代的青年,我们更要扛起责任,将抗战精神融入日常的每一份坚守中。唯有脚踏实地、奋勇向前,才能早日让先辈们期盼的民族复兴梦想照进现实,不辜负他们用生命守护的家国未来。

马克思主义中国化研究专业硕士生 杜娟

展区里每一件文物都在无声诉说着那段山河破碎的岁月。“南京大屠杀”复原场景前,我驻足良久,坍塌的房屋模型、逃难民众的雕塑,将当年的苦难具象化。在众多泛黄的纸张上记载的是沉重的悲怆,而我们后代该记住的远不止这些,更要担起未来民族复兴的使命。我忽然懂得,纪念馆里最珍贵的展品,是中华民族在苦难中凝聚的爱国魂。作为后人,唯有铭记这段历史,传承先辈风骨,方能让和平的光芒永不褪色。

思想政治教育专业硕士研究生 尹书敏

纪念馆中太原战役的展区令我驻足良久。展柜里的步枪锈迹斑斑,炮弹壳上的划痕清晰可见,黑白照片中战士们在炮火硝烟里冲锋的身影、百姓连夜赶制军鞋的粗糙双手、支援前线的泛黄手札,无不诉说着这场解放华北关键战役的惨烈与悲壮。先辈们以血肉之躯筑起坚不可摧的防线,用生命与敌人殊死搏斗,才换得山河无恙。

凝视史料时,我忽然想起太原人给孩子隆重庆祝12岁生日的习俗。长辈曾说,抗战时期物资匮乏、战乱频发,12岁的少年已要帮着传递情报、照顾伤员,成长为扛起家国责任的大人了,这一习俗承载了先辈对孩子平安长大的深切祈愿。

从战火中对生存的渴求,到如今对成长的祝福,历史的印记早已融入民俗肌理。此行让我更懂安宁的可贵,我们当永远铭记先烈牺牲,更要以行动守护这份来之不易的和平。

思想政治教育专业硕士生 段栖桐

在讲解员的讲解下,我们认识了众多在抗日战争中作出重大贡献的先烈。其中,最令我动容的是“英雄母亲”邓玉芬。她虽然是一名普通的农村妇女,但是在家仇国恨面前,深明大义地将她的丈夫和五个儿子送上了抗日前线,甚至为了不暴露所在位置以保护更多的村民百姓,不惜亲手捂死了在襁褓中大哭的小儿子。今日的和平来之不易,是无数英雄先烈用自己的生命换来的。无论在何时何地,我们都必须铭记历史,以实事求是的精神书写更加和平、美好的未来。

思想政治教育专业硕士生 张星煜

站在卢沟桥斑驳的石桥上,聆听张凯老师深情讲述那段烽火岁月,我仿佛穿越历史的长河,回到了八十八年前那个闷热的夏夜。当枪声划破寂静,全民族的抗战从这里开始,一场关乎中华民族命运的壮烈史诗就此拉开帷幕。张老师以桥为喻,用信仰之桥、团结之桥、战略之桥诠释中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用,而今中国共产党仍然以坚实步伐,带领中华民族走向新的胜利。站在桥上回头望,远处的抗日战争纪念馆静静矗立,它们像一座永恒的课堂,教导着每一位心怀敬意的来访者:铭记历史,珍爱和平,共创未来。

思想政治教育专业硕士生 张可函

站在卢沟桥斑驳的桥面上,抚摸著宛平城墙的弹痕,我仿佛听到了80多年前那一声声枪响,也深切体会到中华民族在那场世界反法西斯东方主战场中的巨大牺牲与坚韧不屈。抗战纪念馆内,每一件实物与复原场景,尤其是那些普通民众的手书和记录日军暴行的史料,都沉重地述说着战争的残酷与和平的珍贵。作为马克思主义学院的学生,我更加坚信,以史为鉴、捍卫历史真相、弘扬爱国主义精神的重要性。伟大的抗战精神警示我们,必须坚定立场,反对任何篡改历史的行为,维护来之不易的和平,并为实现中华民族伟大复兴贡献力量。